Figuras espectrales de la pintura

Diego Parra Donoso

Crítico e Historiador del Arte

Plomadas, huinchas de medir, alzaprimas, muestras de color, letras de molde, son algunos de los elementos que recurrentemente aparecen en el trabajo de Gonzalo Díaz. Una aproximación tradicional a su obra implicaría tratar de descifrar aquello que estos ejemplos significan, aquello que estarían simbolizando, en el entendido que una obra de arte siempre está “diciendo algo”, y que el artista es un comunicador.

Con la obra de Díaz no podemos hacer eso. Nunca.

La expectativa de sentido que tiene un lector cualquiera colapsa rápidamente al enfrentarse a un objeto (las obras) que, por un lado, se resiste a ser “descifrado”; y por otro, a ser reducido a mera información. Qué difícil labor es entonces aproximarse teórica e históricamente a dicha obra, ya que de algún modo, se “pasa de lista” y obliga a eludir cualquier referencialidad demasiado directa u obvia. Es esto probablemente lo que más nos desafía al momento de revisar a Díaz, puesto que su trabajo ha diseñado incesantemente estrategias de sentido oblicuas, ladinas.

Ya sabemos que cualquier sentido que creamos se encuentre depositado en las obras modernas y contemporáneas no es más que un ejercicio sofisticado de proyección, donde la intención del artista guarda poca o nula relevancia. Sin embargo, tal relación entre lector y obra reviste altos niveles de complejidad, ya que implica dialogar en términos simétricos, donde la interpretación que producimos tiene tanta validez como lo que el artista afirme que “quiso decir”. La coyuntura intelectual que se dio en Chile durante la dictadura cívico-militar abrió campos de reflexión únicos, ya que justamente experimentaron con este modelo interpretativo. Las obras al dejar de ser entendidas como objetos sagrados, portadores de un sentido primordial incorruptible, se convierten en artefactos plásticos y de movilidad estratégica para sus respectivos entornos. Cada voz puede entonces producir su propio contexto de lectura, que direccione las operaciones visuales del modo en que la interpretación así lo proponga.

Si partimos entonces desde este punto ¿cuál es la lectura que podríamos hacer del trabajo de Gonzalo Díaz? ¿Es acaso la historia que debe indicarnos por dónde ir? ¿es la filosofía? ¿la sociología?

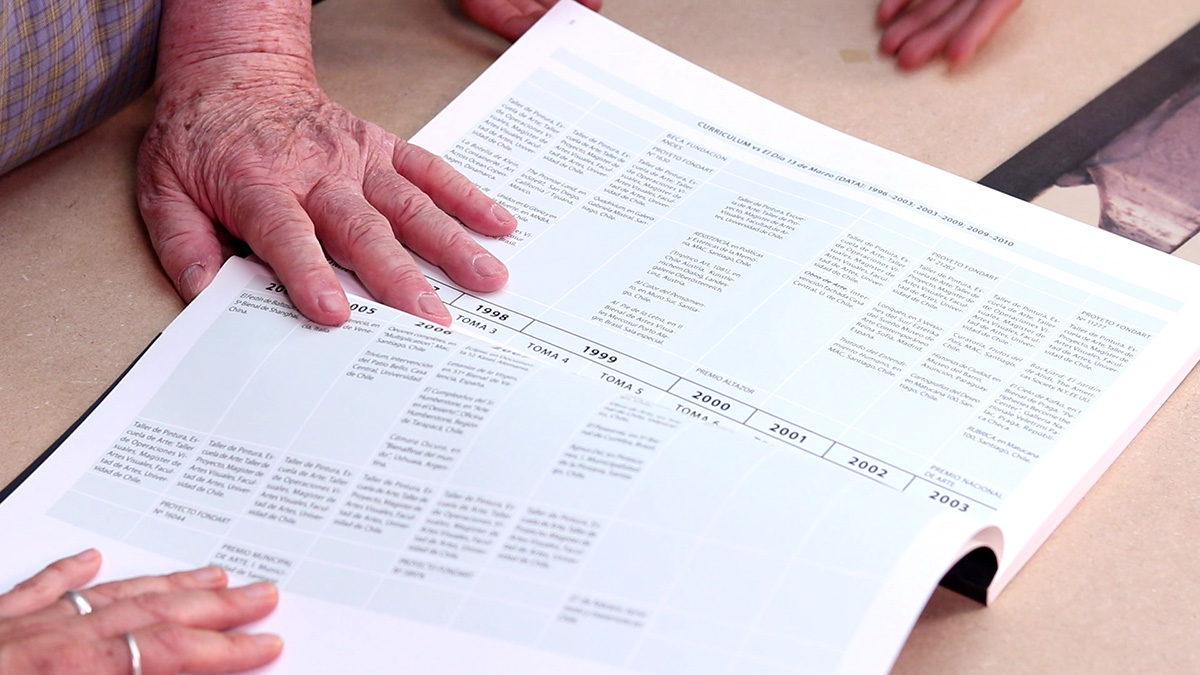

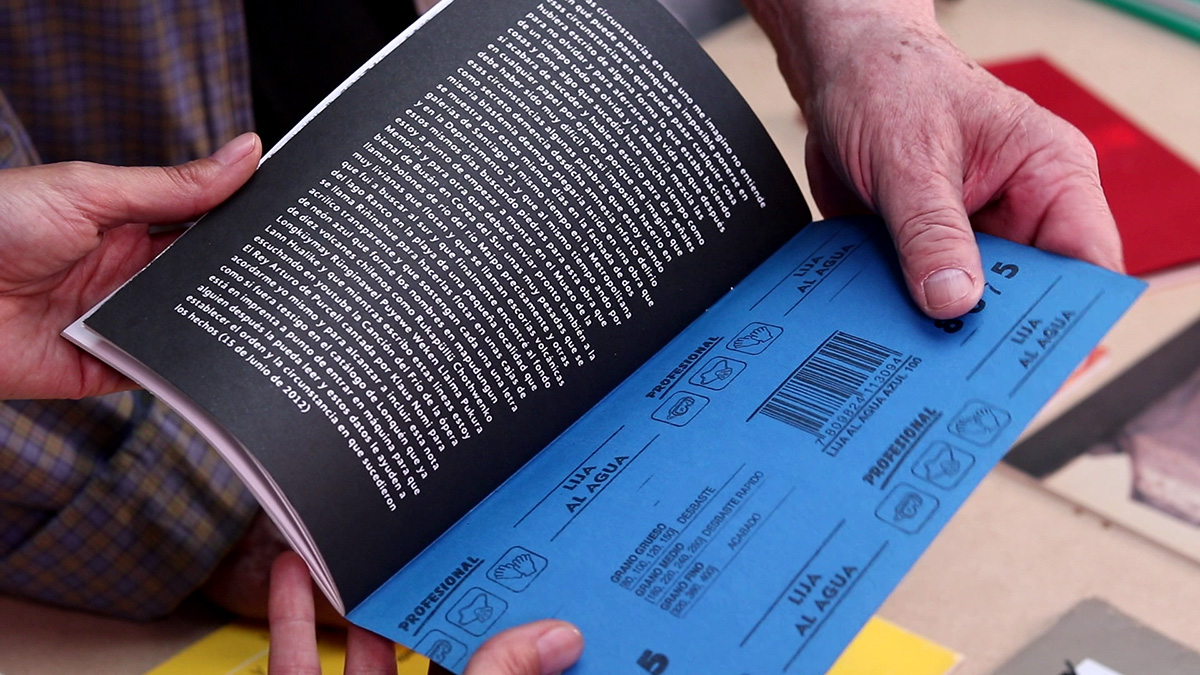

La elección se torna dificultosa, puesto que como mencionamos, la elección depende del lector, mas no de la obra ni del artista. Cada quien propone y dispone lo que considere útil o necesario. En mi caso se presenta una particularidad, y es que gran parte de los trabajos de Díaz no los vi, ya que, de no ser por este archivo, gran parte de sus trabajos solo los habría conocido por relatos de testigos o registros de los hitos más importantes. Esto ha implicado que, como lector tenga la supuesta ventaja de poder acceder “unitariamente” a un corpus de obra ya sancionado y hasta cierto punto, canónico. Mi lectura es probablemente la de un sujeto que posee ya la mirada de los otros y del propio artista, que carga con la historia como suplemento de obra ineludible. De algún modo es la pátina de un monumento que debe ser reinstalado o conservado y que nadie se atrevería a siquiera tocar. Para el lector historicista esto debería ser un sueño hecho realidad: confirmar que lo que los otros dijeron antes y lo que el artista dijo que quería decir, efectivamente fue dicho. Confirmar que la obra del autor es realmente suya, porque mediante el estudio de su obra puedo comprender cómo era el autor que de antemano conocía por la relevancia de su obra. El uróboro del arte.

Lo que más me seduce es mirar este trabajo desde un dispositivo quizá arcaizante a la hora de revisar la sofisticación de los aparatajes teóricos que han estudiado el trabajo de Díaz, pero que considero tiene el valor de sumar una nueva capa analítica al corpus de trabajo, sin que esta entre en conflicto con ninguna de las anteriores ni las venideras. La verdadera gratificación artística debería venir justamente de la multiplicación de sentido, no de su cercenamiento o hiperfocalización.

Mi propuesta entonces es ¿qué tal si pensamos el ejercicio artístico de Díaz más allá de la noción de “conceptualismo”? ¿por qué no seguir leyéndola como pintura inscrita en la “gran tradición” de la misma? Quiero decir aquí que podríamos seguir sumando lecturas que confirmen el “conceptualismo” propio de la época de más intensidad experimental de Díaz (y en ese sentido, le otorguen su lugar en las líneas de tiempo que buscan reducir la producción artística a una sucesión de estilos y movimientos), pero quizá inscribir este trabajo en una temporalidad distinta y menos exigida por la coyuntura en la que se produjo puede ayudar a situarla en su propia especificidad.

Aquella enumeración de elementos constructivos con la que partí me permite -de hecho-, inspeccionar la primera cuestión que considero admite revisar las obras -en general- como formas alternativas de ejercitar la pintura. Ya al examinar obras del Renacimiento nos encontramos con la noción de que una pintura se “construye”, sin ir más lejos, la perspectiva lineal fue inventada para el desarrollo de la arquitectura y luego fue aprovechada por los pintores. Los tratados de la época nos enseñan cómo -mediante la geometría- podemos construir una determinada tramoya visual que tendrá por efecto la imitación de la realidad visible. Una pintura no era solo una invención fantasiosa de alguien, era la forma en que confirmábamos que entendíamos los principios rectores de la experiencia misma, es decir, quien poseía la fórmula que regulaba el orden cósmico, podía reproducirlo y enseñarlo a su antojo, de ahí que el énfasis en la pintura como construcción sea clave para su desarrollo histórico. Pero si pensamos específicamente en la plomada y la huincha, son cuestiones que referencian directamente a los principios decisivos de la vertical y la horizontal, que son quizá la forma más básica de construcción visual de la que tenemos antecedentes, ya que expresan las relaciones elementales del paisaje (el eje astral rectilíneo que conecta la tierra con el cielo y la línea del horizonte, respectivamente). Ningún cuadro se construye sin un anclaje vertical seguro, así como ninguna casa se puede edificar sin cerciorarse de la rectitud de sus partes.

Normalmente pensaríamos en estos dos elementos (la plomada y el metro) como símbolos de algo, como visiones poéticas del artista, sin embargo, también podemos leerlas como presencia material de aquello que ordena la experiencia visual occidental. Si bien el cuadro y su formato son en sí mismos dispositivos visuales, la inclusión de otros instrumentos de medición (que son también dispositivos) concreta lo experimentado de un modo distinto, más sinuoso o derechamente oblicuo. Y a su vez, reinstala a la producción visual como un fenómeno de observación y no mera expresión, cuestión que me parece fundamental a la hora de comprender los trabajos contemporáneos.

Pensemos aquí en la obra “Para qué poetas en épocas menesterosas – Fotoperformance” (1981-1988) que sitúa en el medio del marco un metro o huincha de medir. Aquel objeto que visualmente tiene cierta pregnancia (dada la familiaridad que tiene con uno como espectador) es ubicado suplantando la línea del horizonte que tiende a crear la primera división de cualquier composición (y define también los intereses del dibujante o pintor: observador lejano, testigo, militar, fantasioso, etcétera), por lo que uno podría pensar en el únicamente como elemento decorativo o incluso, como zona de color (al modo en que los cubistas utilizaban el collage durante el periodo sintético). Sin embargo, al examinar el resto de elementos nos encontramos con un examen manuscrito muy detallado del bajorrelieve presente en el Monumento a Giovanni delle Bande Nere (1540-60), ubicado en Florencia. En el escrito, se refiere al carácter político de la estatua, y del arte en general (en este caso, cuando es usado como herramienta propagandística), pero a la vez, se precisa muy minuciosamente el aspecto del relieve en cuestión, con sus medidas incluso. Es decir, cualquier análisis de las obras del pasado transcurre por conocer su forma, por realmente internalizar su aspecto y configuración. Demás está decir que el metro presente en la obra adquiere un sentido distinto, cuando Díaz presenta a la observación escrupulosa como un elemento clave para comprender los usos políticos del arte. Esto no dista demasiado de lo que ya en el Renacimiento era considerado como lógico, Alberti (1435) en su tratado sobre la pintura afirmaba que: “todas las cosas se conocen por comparación, pues la comparación contiene dentro de sí misma una fuerza que de inmediato demuestra en los objetos lo que es más, menos o igual”. Y medir es siempre comparar con un parámetro artificial: el metro. Comparar es por lo tanto, conocer.

¿Qué sería entonces la pregunta por una “política del arte” en este caso? Sería un asunto de mediciones, de cálculos y proyecciones. El distanciamiento de la coyuntura para referir a un asunto que solo puede resolverse contextualmente (a saber, el “arte político”) es totalmente singular, puesto que demuestra el esfuerzo de Díaz por distanciar su trabajo de una relación directa e ilustrativa con el tiempo que vive: las herramientas del arte, entendidas como colaboradoras en un proceso de traducción, implican siempre un desfase o un descalce, un llegar-tarde-a-la-historia. Mientras los hechos ocurren, el artista está ocupado tomando medidas, produciendo muestras de color o afilando el lápiz con el que luego dará forma a eso que experimentó, pero siempre tarde.

La disección de un cuadro es trabajo usual de cualquier investigador sobre arte, ya que solo mediante la comprensión plena de las partes es que podemos acceder al sentido unitario del todo. A su vez, tal como mencioné antes, la pintura fue producida tal como si de un edificio se tratase y su estructura está a la vista. O quizá no tanto, quizá la estructura progresivamente se fue escondiendo en lo que llamamos “tema”, aquel asunto que más conflictivamente emerge en el trabajo de Díaz, ya que su ausencia es tan evidente que -paradójicamente- constituye en sí misma una presencia. Ninguno de sus trabajos podría ser claramente identificado como “relativo a” en el sentido prepotente que tiene dicha afirmación. Ninguna obra está sujeta -o más bien subyugada- a asunto alguno, por mucho que las imágenes parezcan vincularse a lo que llamaríamos “tema”. La espectralidad propia de las imágenes es aquí algo que ciertamente complejiza la lectura, ya que siempre que vemos algo estamos viendo nuestra propia trayectoria visual, y por ello, tendemos a vincularlo a las vivencias relativas a dicho repertorio de imágenes y significados. La pintura normalmente cuenta con ello, de ahí su carácter convencional por largos siglos, que luego fue traspasado al diseño y la publicidad. Estas dos últimas disciplinas han multiplicado la presencia de la imagen en las sociedades contemporáneas, reforzando al espectador oculocéntrico por sobre uno más informado y suspicaz. Al estar inscritos en un régimen visual como ese, se hace más necesario que nunca volver entonces a las estructuras más básicas de la visión, dado que sin ellas es difícil comprender lo que vemos. Y es ahí donde volvemos a la pintura como disciplina, que en su conocimiento acumulado ya teorizó hace siglos sobre dichas condiciones visuales (y las experimentó también con intensidad).

Comprender la eficacia del lenguaje visual contemporáneo es probablemente el asunto más complejo para quien no posee herramientas analíticas propias de la visualidad. Y para quien reduce todo a “discurso” es también inaccesible el modo en que la imagen opera sobre nosotros. Quisiera aquí referirme a la obra “Historia sentimental de la pintura chilena” (1982) para explicar esto. Díaz en esta obra reproduce incansablemente la figura de la chica Klenzo en una huincha de papel de entre 15 y 20 m, donde le dedica una serie de epítetos, vocativos románticos y, además, complementa con información ficticia sobre grupos artísticos. En esta pieza, la figura femenina ocupa el lugar de la “Madonna” de la pintura chilena, ya que, -según Díaz- no existiría una fuerte tradición pictórica como en otros lugares (que para estos efectos, es identificada con el motivo de la “Madonna”). Si bien dicha observación puede entenderse como una revisión de la historia del arte local desde un parámetro anticolonial (no habría una producción chilena autónoma de los dictados de la metrópoli), también podemos comprenderla como un juicio a la falta de imágenes artísticas icónicas en la cultura popular chilena. Y en paralelo, la ubicuidad de la chica Klenzo sería la explicación (o el resultado) de dicha falta: no tenemos tiernas Madonnas, pero sí empeñosas chicas que limpian.

El tratamiento visual que Díaz proporciona a las múltiples versiones de la chica Klenzo da cuenta de una apropiación, en primera instancia, pero también de una observación profunda de sus formas, de la simpleza de su trazo y con ello, la eficacia de su lenguaje. El pintor se obliga también a operar mediante un mecanismo que no les es propio: la reproducción. Sin embargo, más allá de la silueta ya icónica de la chica, cada una de las intervenciones es distinta y supone una aproximación única al motivo iconográfico. La tensión que hay entre lo mecánico y lo aurático se lleva al absurdo al observar que el eje visual de tal disputa es un ícono popular del cual desconocemos incluso quién lo diseñó.

Algunas de las intervenciones parecen seguir examinando a la chica Klenzo, midiendo sus dimensiones, adornándola con nimbos, sugiriéndola como una mera silueta borroneada o camuflándola con motivos militares. La instalación de este personaje en un espacio pictórico que le es ajeno supone no solo un ultraje a la disciplina, sino que también hace evidente la estructura visual que la constituye (cosa que no ocurre en la caja de Klenzo, su espacio natural, donde por razones obvias nadie la mira nunca). En un entorno donde el diseño opera naturalmente (“el buen diseño es el que no se ve” suele decirse), la pintura como disciplina solo puede ver fórmulas y repeticiones.

Otra cuestión alusiva a la comprensión estructural de la pintura que emerge constantemente en los trabajos de Díaz es la mirada sobre el color, que llegado a cierto punto durante la primera mitad de la década de los ochenta, con posterioridad a la “Historia sentimental de la pintura chilena”, es esquemáticamente reducida a la fórmula trina del “historic blue”, el “phylosophical red” y el “technical yellow”. Siempre estas inscripciones se colorean con el pigmento que no se corresponde con lo descrito, generando así una disonancia cognitiva en el lector. Es decir, quien mira dichas palabras debe hacer el esfuerzo de conciliar dos conocimientos distintos, que por costumbre no deberían estar expresados del modo en que lo están ahí (si algo es rojo, pensamos en rojo y debería decir rojo, no verde o amarillo, ya que ello interrumpe la linealidad que habría entre lo representado y su fuente). Dicha descomposición nos recuerda rápidamente al modelo de color tradicional de la pintura, donde a partir de los tres primarios podemos obtener el resto de colores. Esto, como sabemos, está en el centro de la enseñanza de arte en prácticamente todo el mundo, es su fundamento más básico junto con la práctica del dibujo. Sin embargo, Díaz aquí no la ejecuta de acuerdo a sus usos propiamente pictóricos, es decir, para mezclar colores y obtener nuevos, sino que consigna el modelo mediante su diagrama más básico, como si ello implicase que de algún modo u otro, esos colores secundarios ya están allí. Tendríamos que decir que tal sinécdoque vuelve a explicitar la estructura interna que sostendría a la pintura, y con ello, la visualidad; sin embargo, la disonancia previamente mencionada instala maliciosamente la duda sobre la efectividad de tal modelo. Las claves ahí están en los adjetivos que acompañan a cada color: “historic”, “psychological” y “technical”, puesto que evidencian las cualidades casi metafísicas con que tradicionalmente asociamos a cada tonalidad. Si bien la historia del arte nos indica que tales asociaciones han existido desde que se comenzaron a realizar representaciones policromadas, solo en el s.XIX es que tales significados entraron en una dinámica interpretativa altamente subjetivista de la mano del simbolismo, que abrió las puertas a los expresionismos varios del s.XX. Una vez que comenzamos a leer el color como mera expresión sentimental y no como código de un lenguaje ya fijado, cualquier tentativa por utilizar a la pintura como vehículo comunicacional colapsa en sí misma. Solo el ejercicio normado de una pintura académica podría reinstalar tales códigos, como lo hizo el realismo socialista en la Unión Soviética (a la que Díaz hizo referencia en distintas ocasiones, tanto iconográfica, como discursivamente).

En la obra “Let’s see if you can run as fast as me” (1984), Díaz incluye esta fórmula, junto con la “pareja” de su Madonna, el mozo del logo de la Viña Santa Carolina, creado en 1938 y que al igual que la chica limpiadora se presenta ubicua y propia del ámbito de servicio. El mozo en esta ocasión sirve la cabeza de Frida Kahlo, no las tres copas que normalmente lleva, y sobre ella se lee: “Here it is: the chilean performance! / Promotion of Frida Kahlo / Y doctrina”. Esta figura, tal como Díaz recuerda, era una imagen recurrente en su vida porque siempre la vio, quizá mucho más que las copias de yeso de estatuas clásicas que tuvo que dibujar incesantemente en la antigua Escuela de Bellas Artes del Parque Forestal. ¿Cuál sería aquí la verdadera imagen clásica? ¿El Apolo de Kassel o el Mozo de Santa Carolina? ¿Cuál es la imagen que realmente construyó la visualidad de Díaz?

La pregunta es engañosa, ya que no podríamos negar el impacto que posee la enseñanza clásica del dibujo, y con ello, la incorporación de los principios del gusto que ello implicaba en los artistas. Pero a la vez, el Mozo desestabiliza tal relato en la medida que la visualidad se construye sin distinciones entre la alta y baja cultura, y en ese sentido, una figura “menor” diseñada por alguien que desconocemos puede enseñar tanto como la curva praxiteliana (y en rigor, la mayoría conoce lo primero y no lo último). Para sumar más ingredientes a esta cuestión, vemos que el Mozo tiene una tira de muestras de color, objeto propio del ámbito de la gráfica, y que de algún modo, prueba la ineficacia del modelo de color tradicional de la pintura frente a las tecnologías de impresión actuales (el modelo CMYK, que opera de un modo similar, pero cubriendo las inconsistencias del anterior, así como también ampliando la variedad cromática). Nuevamente lo tradicional se ve enfrentado a lo popular, el Apolo al Mozo.

Esta forma de pensar el dispositivo pictórico se percibe quizá en un nivel distinto al revisar la obra “Pintura por encargo” (1985), ya que la reflexión se lleva a niveles algo más autorreferenciales, a tal punto que la obra se sostiene peligrosamente cerca del colapso de sentido por la “casi” mise en abyme que presenciamos. El artista aparece dos veces, primero como fotógrafo en blanco y negro que mira al espectador con expresión desafiante; y luego, como calmado pintor (a color) de paisajes que es interrumpido en sus menesteres. Ambas representaciones son independientes y parecen retablos, o algo similar (la cámara de Díaz tiene cables y una batería reales, desprendiéndose de lo bidimensional), y tienen por función dar cuenta de dos formas representacionales distintas pero para efectos prácticos, similares. La pintura del fondo fue realizada por encargo a un pintor de afiches cinematográficos, de apellido Solís, quien solucionó la comisión del modo que le era familiar y lógico. Mientras que la figura del primer plano proviene de una fotografía, un medio que “fielmente” retrata la realidad. Las dos imágenes son entonces el choque de dos modos de concebir la visualidad que observando el mismo objeto (a Díaz, para estos efectos modelo y director de orquesta), producen cosas distintas por sus propias condiciones técnicas. La pintura de Solís responde aquí a un modo convencional de ejercitar la pintura, es decir, a una técnica ya probada y que no puede variar independiente del asunto que la convoque (podríamos decir que es lo que hasta el s.XIX fue la pintura en occidente), donde la idea de “autor” es absurda por la ausencia de aquella impronta personal que esperaríamos a la hora de hablar de “estilo”. Sin embargo, su quehacer artesanal esconde todas aquellas fórmulas que progresivamente la pintura fue perdiendo en búsqueda de su autonomía y puesta al día de la historia. El lenguaje de Solís se compone entonces de un alfabeto en desuso, no de una lengua muerta, pero sí de una forma que ya pocos conocen o manejan. En ese sentido, su trabajo puesto en tensión con la fotografía del primer plano produce una escisión temporal en la propia pintura, nos enrostra la distancia que hay entre una forma de ejecutarla/comprenderla y otra.

El peligro de esta obra es que radicaliza a tal punto la sofisticación de las herramientas analíticas de Díaz, que está a un paso de la más absoluta iconoclastia. No hay imagen posible cuando toda representación mimética pasa a entenderse como mera ejecución “por encargo” de una técnica. La desconfianza es mucha y la imagen no puede ser únicamente patrimonio de la publicidad o el diseño, que como hemos dicho, la trata como si fuera un fenómeno natural y no reflexivo.

Esta brevísima revisión deja de lado demasiadas obras para ser certero y propiamente analítico, pero sobre todo, omite gran parte de las obras instalativas de Díaz, que son las que más intensamente desafían a la pintura y sus convenciones. Tradicionalmente se ha entendido este giro instalativo como una negación de la pintura, ya que los lenguajes serían aparentemente distintos, sin embargo, tal distinción parte desde una lectura formalista algo simplona y que asocia el volumen únicamente a lo escultórico (como sus derivaciones históricas). Para comprender el modo en que algunas de sus instalaciones siguen operando pictóricamente, quisiera revisar la obra “¿Qué hacer?” (1984), donde Díaz incorpora muchos de los elementos que seguirá usando en su trabajo hasta el día de hoy, como el alzaprima y el neón (que ya había usado con la chica Klenzo). En esta compleja obra vemos que la sala fue por un lado, sostenida por alzaprimas de madera, y un pilar totalmente encofrado con madera (como si estuviera siendo recién instalado en la construcción); y por último, dos paneles grandes, uno con una pintura de un tren y otra con ladrillos y un neón que parece atravesarlo en diagonal. En las alzaprimas se esconde un texto escrito con neones: “HIPÓTESIS: ALZAPRIMATE ESTA RED DEL PRIVADO COMO ESPACIO PÚBLICO”, y cada uno de ellas tiene un número y una ampolleta al modo de un poste de luz. Las dos luces crean ya una tensión en el espacio que se ve expresada en la temperatura de la sala: arriba cálida y abajo fría (¿será una referencia al Cocito, noveno círculo del infierno, que al contrario de lo que se cree, es frío y congelado?), lo cual introduce de modo sutil una línea del horizonte que divide todo, como si de un cuadro se tratase. La estructura vertical de las alzaprimas son también la reducción del espacio a unidades modulares que en su organización introducen un factor matemático a todo el espacio: de algún modo recuerda a la grilla con la que tradicionalmente los pintores organizaron el plano pictórico antes de siquiera mojar sus pinceles. Y a su vez, la sucesión de elementos idénticos en línea recta produce -visualmente- la sensación de un punto de fuga, acentuando incluso la profundidad real del espacio (una suerte de trampantojo arquitectónico).

Los dos paneles de iguales dimensiones son aquí elementos difíciles de conciliar con el resto de objetos, ya que como espectadores tendemos a unificarlos por cuestiones de contigüidad, cuando dicha forma de leer es tan solo una costumbre (igual que en un libro, donde todo lo que le sigue a la derecha a un objeto se vincula al anterior y así sucesivamente). Si miramos dichos paneles apuntalados con perfiles de metal, la comparación entre ambos se hace necesaria: por un lado la imagen del tren sigue en algún sentido la tradición de un cuadro ventana, ya que inventa una visión mediante la utilización de un marzo; pero el otro es exactamente su opuesto, ya que el marco da lugar a la negación de cualquier visión: solo hay una pandereta de ladrillos fiscales que no permite ver más allá, como supuestamente haría la pintura (aún cuando en rigor, es también un plano opaco que no puede ser traspasado).

Los formatos son aquí importantes, ya que nos predisponen como espectadores a la obtención de una determinada fruición estética o “sentido” que en esta ocasión no será satisfecha. La experiencia estética ya procesada por el tema no tiene lugar en un dispositivo visual que niega su propia posibilidad de lectura. La pandereta de ladrillos es quizá la metáfora más obvia de dicha cuestión, puesto que nos enfrenta a un “rechazo de plano” (“ad portas”, como se conoce en el ámbito jurídico, que es cuando se rechaza cualquier petición sin siquiera analizarla por su improcedencia), que inmediatamente nos devuelve la responsabilidad de habitar el espacio producido por las instalaciones. No hay paraíso pictórico al cual acceder para eludir lo que ocurre en torno a las piezas, ya que su emergencia es la constatación de que no podemos eludir a la coyuntura, aún cuando el arte parezca el lugar para aquello. De hecho, podemos constatar esto en la frase que está bajo el tren del panel pintado: “Treno che me porta lontano” (“Tren que me lleva lejos”). Ese tren no es otro que la pintura que nos puede llevar siempre a otro lugar, a un escenario distinto al que estamos condenados a vivir.

Esta aproximación que aquí ensayo queda ciertamente corta a la hora de pensar el corpus de obra de más de 50 años de un artista, y además, intenta leer de manera unitaria procesos de obra que no tienen por qué leerse de una sola forma. Resta explorar en profundidad las formas que Díaz ensayó en sus diversas etapas, en especial aquellas que operan como bisagra entre la producción plenamente pictórica y la objetual. Si bien el contexto nunca es integrado de un modo directo e ilustrativo, no podemos obviar que la inminencia de los acontecimientos políticos y sociales que vivió el país en el periodo de la dictura cívico-militar exigieron a los artistas de diversas maneras, y eso implicó una aproximación experimental que debía renovarse cada tanto. En este sentido, convendría a futuro ordenar procesos de obra de acuerdo con operaciones crítico-estéticas y luego constatar el modo en que se acoplan al tiempo en el que fueron desarrollados (o no), mas no imponer las cronologías históricas existentes a los trabajos, que con mucha dificultad logran acompasarse con las exigencias políticas del momento. La lógica de la traducción es aquí lo más importante, ya que reivindica el distanciamiento como modalidad reflexiva propia del arte, aun cuando la historia parezca demasiado acelerada o ya escrita, las obras tienen tiempos misteriosos y elusivos.